在竞技体育的璀璨星河中,百米飞人冲刺时肌肉线条的张力、长跑选手跨越终点时的坚毅神情,都离不开那片承载人类速度与耐力的舞台——400米标准跑道。这条暗藏几何学与运动科学的椭圆赛道,不仅是奥运会百年历史的见证者,更是现代体育工程智慧的结晶。当运动员踏上深浅相间的塑胶颗粒层,脚下每一厘米的弹性反馈、弯道弧度的精密计算,都在悄然影响着世界纪录的诞生。

一、跑道标准化的历史脉络

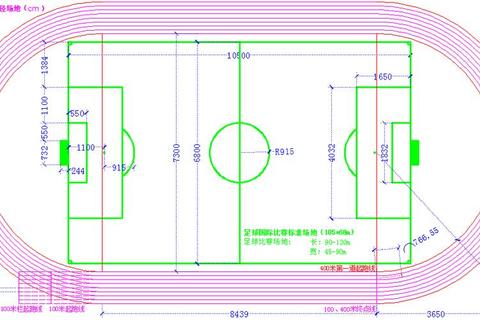

20世纪初的奥运会赛场,跑道材质从煤渣、黏土到石灰混合层不断演变,但长度始终缺乏统一标准。1908年伦敦奥运会首次采用536.45米周长的跑道,导致马拉松距离调整为42.195公里,这一偶然事件成为现代马拉松标准里程的起源。真正的转折发生在1967年,国际田联(World Athletics)发布《田径场地设施标准手册》,将弯道半径36.50米、直段84.39米的设计确立为全球通用规范。该标准通过几何学原理,确保无论运动员处于哪条分道,弯道离心力与直道加速达到最佳平衡。

东京奥运会主赛场国立竞技场的跑道建造过程,生动诠释了这种精密性。施工团队采用三维激光扫描技术,对36.5米弯道半径进行0.1毫米级误差控制,直道84.39米的长度测量精确至纳米级光谱仪校准。这种极致追求,使得即便在40℃高温下,赛道弹性模量仍能稳定在35%-50%冲击吸收率的竞赛要求区间。

二、赛道差异的数学密码

400米标准跑道暗藏着一组精妙的数学公式:

这套公式衍生出赛道间的"隐形阶梯":第2道407.04米、第3道414.70米、第8道453.03米,每外移一道次增加约7.3米。为消除距离差,工程师采用"前伸数"调整起跑位置:200米项目第8道需前移22.93米,400米项目前移53.04米。这种补偿机制在2021年世锦赛男子400米栏比赛中展现得淋漓尽致,挪威选手沃霍尔姆在第6道跑出45.94秒世界纪录时,实际跨越距离比第4道选手多出21.96米。

三、毫米级的技术博弈

现代跑道建设是材料科学与运动力学的双重挑战。国际田联规定,赛道横向坡度需控制在0.5%-1%以实现自然排水,纵向坡度不得超过0.1%,相当于每米高度差小于1毫米。2024年巴黎奥运会跑道的预制橡胶卷材中,天然橡胶含量提升至78%,EPDM颗粒粒径严格筛选在0.5-1mm之间,这种组合使着地缓冲时间缩短至0.02秒,能量反馈率提高12%。

弯道处的36.5米半径设计更暗含人体运动学原理。当运动员以10m/s速度过弯时,身体需向圆心倾斜11.3°,此时向心加速度恰好为2.7m/s²,接近人体肌肉群最佳发力区间。东京奥运会女子200米冠军汤普森的教练曾透露,其团队通过3D运动捕捉技术,将弯道步幅精确控制为2.05米,较直道减少8%,以优化离心力对抗。

四、文化符号与科技图腾

400米跑道早已超越运动场域的物理界限,成为国家软实力的展示窗口。柏林奥林匹克体育场的深蓝色跑道被称作"闪电之径",2018年欧洲锦标赛期间,其表面摩擦系数从0.5调整至0.47,直接助力6项短跑纪录刷新。北京"鸟巢"体育场的红色赛道则融入纳米硅改性技术,在-20℃低温下仍保持72%弹性保留率,这项专利技术后来被纳入2022年国际田联设施标准。

在运动科学实验室,跑道化身为数据采集场。嵌入赛道的5000个微型传感器,可实时监测着地压强、剪切力分布等生物力学参数。2023年布达佩斯世锦赛期间,这种智能跑道系统成功捕捉到牙买加选手杰克逊在弯道过渡阶段产生的3270N横向力,为改进钉鞋抓地纹路提供了关键数据。

当夕阳掠过跑道的弧线,那些被精密计算的弯道半径、被严格筛选的橡胶颗粒、被反复验证的人体工程学数据,共同编织成人类突破极限的壮丽诗篇。这条周长400米的椭圆,既是物理空间的度量衡,更是体育精神的无形丰碑——在这里,每个0.01秒的突破,都凝结着跨越世纪的科技积淀与人类智慧。随着3D打印跑道技术、自适应弹性材料等创新成果的涌现,这条赛道将继续书写速度与科技的传奇。